2020.07.02

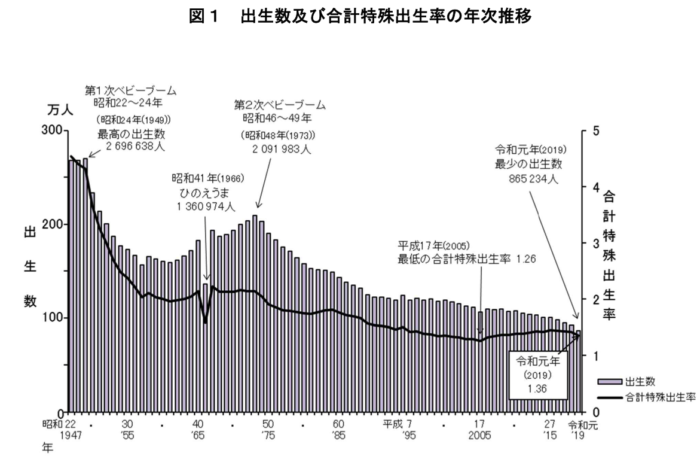

昨年(2019年)の日本の出生数が最近厚生労働省から発表されましたが、統計を取り始めてから最低の86万人だったとか。

一方、昨年の死亡者数が138万人だったことから、日本の人口は1年間で52万人減っています。 これは鳥取県の全人口にほぼ匹敵しますから、1年で1県の人口が丸々減っていく現状です。

最近国民一人あたり10万円が配布された特別定額給付金にしろ、今後の国民年金給付にしろ、その原資を負担するのはこれからの世代になりますから、出生数の減少は見過ごせません。

ご縁あって出産を控えた若いカップルとお話しする機会があり、話の流れから当番の出産体験を少し話したところ、参考になった、と言っていただきました。

そこで男の当番が出産をどう体験したのか、記憶の一端を引っ張り出してお話ししようかと思います。

元妻の義父は1960年から15年間続いたベトナム戦争に従軍した人でした。 米軍は猛毒のダイオキシンが入った枯葉剤を大量にジャングルに撒き、甚大な健康被害がベトナム人の間に出たことは有名です。

その健康被害は、従軍した米軍のベトナム帰還兵の間でも発生しており、義父も帰還後ほどなくしてガンを発症します。 その治療の一環として元妻の母親は、一気に自然派に転向し、ケミカルなものを食事や生活環境から排除するようになったと言うのです。

そんな親からの洗礼を受けて育ち、いつの間にか菜食にもなっていた元妻は、妊娠が判明すると、『出産は自宅でお産婆さんでやります』といきなり宣言してきました。

そこからペアでの参加が義務付けられた自宅出産の講習会に、2週間に1回のペースで参加することになるのです。 解剖学的な話から、陣痛が始まったらどんなサポートをしたらいいかなど、初めて聞くことばかりでした。

日本でもラマーズ法という自然分娩法が知られていますが、習いに行ったところはソフロロジー法と呼ばれるものでした。 自分なりに出産とはどんなことなのか、というイメージだけは持てるようになっていきました。

出産は病気ではないのだから、自然な陣痛の流れに任せる。 陣痛が始まったら自由に歩いたり、シャワーを浴びたり、好きな体勢で過ごす。 仰向けでの出産は自然の摂理に背いたポジションなので避け、ゆったりした呼吸で押し出そうとする身体のリズムに合わせる。

かつてお産婆さんと呼ばれた助産師はミッドワイフ(midwife)と呼ばれますが、町の中でそんな看板を見たこともありません。 ネット検索もまだ無い時代ですが、元妻はどこから調べてきたのか一人の助産師さんに頼みたい、と言い出します。

当時はニューヨークの郊外に住んでおり、言われた住所を頼りにそのお産婆さんの自宅に車を走らせていると、地域がどんどん”ダーク”になっていくのです。 ダークになるとは、黒人居住区に入っていくことです。

このブログの執筆時点(2020年6月)で、白人警官による無抵抗の黒人の殺人事件をきっかけに、人種差別撤廃の大きなデモが全米各地で起き、それが世界的にも飛び火して、大きな運動のうねりに発展しています。

米国に住んでいると人種差別を否応なく体験することになりますが、その現れの一つに住宅街がはっきり分かれている、というのがあります。

例えば裕福になった黒人の方が白人居住区に一軒家を買って移り住もうものなら、近所の住民から自分の住宅の価値が下がるとばかりに、あの手この手の追い出し作戦が想像されます。 一生の間に家を何回か住み替えることが普通の米国人にとって、持ち家の価値が下がることには、過激に感情的になります。

それがよくわかっているので、黒人はたとえ経済的に裕福な住宅街に住むことが可能でも、白人主体のそういう地区を避けるので、必然的に黒人ばかりが住む地区が出来上がっていく構図があります。

そんな”ダーク”な住宅街の中の看板さえない家の呼び鈴を鳴らすと、身体の大きな黒人の女性が現れました。 ジャマイカ出身でイギリスで助産師の訓練を受けた女性で、お互いの面接を経て、この方に出産を助けていただこうとその場で決めました。

日本にある助産所のような産後に3〜4日ゆったり過ごせる施設(Birth Center)が米国にはあまり普及していないので、自然分娩=自宅出産が多くなります。(因みに日本で助産所を使う妊婦さんは、約1%だそうです)

ある日のお昼過ぎ、いよいよ陣痛が始まり、彼女に電話するとすぐに車でやってきてくれました。 しかし、それからが大変。 潮の満ち引きのように陣痛がきてはまたひいて。 その間、家の中や周辺を歩き回ったり、シャワーを浴びてみたりとリラックスして過ごします。

当時、引っ越したばかりで、近所に親戚も友人もいなかったので、サポートは助産師さんと当番の2人だけです。

そして12時間ほどが経過し、座った体勢の中、いよいよ赤子が産道を降りてきます。 黒い頭が顔を出す、通称”クラウニング”と呼ばれる状態になってからが、少し大変でした。

人間の赤ちゃんが本質的に”早産”と言われるのも脳が大きくなり過ぎたから。 しかし、頭さえ出てしまえば、後は全身がスルッと出てきて、そのまま我が子を両手でキャッチ!

助産師さんがすぐさま子供を母親の胸の上において、親子のボンディングをしてくれます。 そして自立した呼吸が始まります。

10ヶ月お腹の中で温め続けた我が子を胸に抱いて、”It’s a boy! It’s a boy!”という元妻のうわずった声が印象的でした。 幸せホルモンのオキシトシン全開!と言った感じでした。

それにしてもこんな大自然の神秘を、自分の手のひらで直接体験出来る機会はそうそうあるものではないでしょう。 出産はそれをストレートに実感させてくれるものであり、その体験に自宅出産は最高の環境でした。

我が子の出産に立ち会ってから暫くは、道行く人を見かけても、『偉そうなことを言っていても、あの人もこの人も、皆あんな風にしてお母さんのお腹の中から産まれてきたんだ』と思うと誰もが可愛く、愛おしく感じられたのを覚えています。

結局、子供が生まれたのは夜中の12時を回っていましたが、それまで助産師さんは辛抱強く家の中で寄り添ってくれました。 少しだけ膣口が切れてしまったとかで、助産師さんがその場で縫合してくれました。

これでも初産にしては陣痛から出産までが早いほうだったかも知れません。 同じような自宅出産をした知り合いの中には、産まれたのは陣痛開始後足掛け3日目だった、という人もいました。

ここで疑問は、もし出産の時に何かあったらどうするのか?ということでしょう。 緊急事態になった際にバックアップしてくれる産婦人科医を確保するのは当然で、自然分娩に理解のある産婦人科医師に請けおっていただけました。

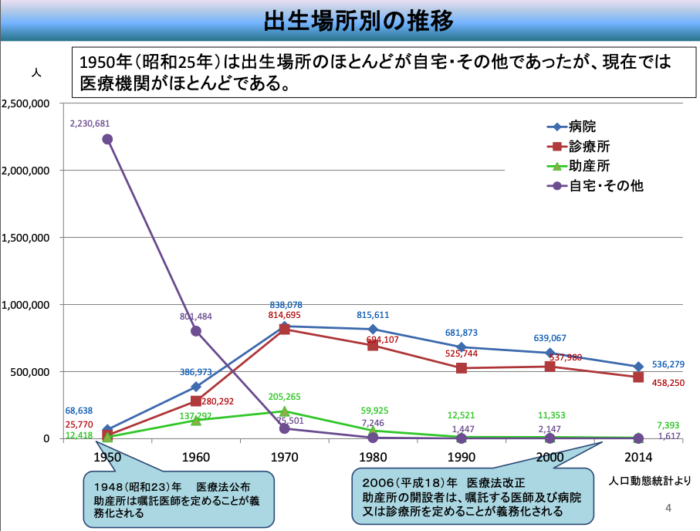

因みに、今から70年前の昭和25年頃の日本では出産のほぼ100%は自宅出産だったことが、厚生労働省医政局看護課の資料からわかります。 それがその後20年ほどで急降下し、1970年にほぼゼロに変わります。 現在は自宅出産する人は、わずかに0.1%です。

日本では2006年の医療法改正によって助産院を開業するのに産婦人科の嘱託医を確保すること、緊急時に搬送できる提携医療機関が義務付けられました。 しかし、日本では嘱託医になってくれる産婦人科医がなかなか見つからない、と言う現実もあるようです。

その当時の米国では、出産の実に40%が帝王切開によるものでした。 (因みに2018年時点の日本の帝王切開率は20%弱だそうです。)

自然な状態でこの比率はあまりに高い印象があります。 そこには米国ならではの事情もありました。

一つは訴訟天国の米国では、医療過誤の訴訟も多く、帝王切開をしていれば医療的にベストな選択をしたとみなされて、訴訟で有利になるというものです。

また、医療費としても自然分娩より高くなるとか、研修医の練習台が必要だから、とも言われていました。 言葉が不自由な外国人女性の出産では、帝王切開はとても高い比率だったことも挙げられます。

日本からの駐在員の奥さんで現地で言われるままに帝王切開で出産され、医療的に必然性があったのか疑問だ、と怒っている方もいました。

ですから米国の病院で出産する場合は、自然分娩に自分はこだわる、ということを産婦人科医にしっかり伝えておかないと、誘発分娩やさらに帝王切開になりやすい、と当時の妊婦さんの間では囁かれていました。 (勿論、出産形態は医師の判断に委ねることになります。)

最近は痛みへの恐れなどから、自ら帝王切開を希望される方もいるやに聞きます。

帝王切開は英語ではシセリアン・セクション(Cesarean SectionとかC-Section)と呼ばれます。 文字通りの意味は、シーザー切開(シーザー出産)あのローマ帝国の皇帝シーザーが、この帝王切開で生まれたという伝説に因んで命名されたとか。

一人目を帝王切開で産むと二人目も帝王切開で出産する、と当時は一般的に言われていました。 しかし、そんなことはないはずと考えて二人目を自然分娩で産もうとするお母さん達もいて、VBAC(Vaginal Birth After Cesarean)と呼ばれて米国では約7割の人が成功していました。

この産道を通って出てくる時にそれまで羊水の中で無菌状態だった赤ちゃんは、初めて母親の膣内の乳酸菌に触れることになります。 妊娠が進むと普段は腸内にいる乳酸菌が膣内に増殖する、というのですから自然の神秘に脱帽です。

また、赤ちゃんは普通、母親の肛門側を向いて出てくるのでそこでも母親の腸内細菌の洗礼も受けるのでしょう。

近年、腸内細菌と私たちの健康の深いつながりがわかってくるようになりましたが、出産の時に受ける細菌叢の違いが、その後の子供の健康に影響するようです。

コアラは他の動物が食べるとお腹をこわすユーカリの葉を食べることで知られています。 コアラは青酸という毒が多く含まれるため、他の動物が食べられないユーカリの葉を食べても、なぜ大丈夫なのか不思議でした。

その謎が腸内細菌で解明されています。 母親の便を舐めるという一見奇怪な赤ちゃんコアラの行動があり、それが母親の腸内細菌を受け取る本能的な行動で、その細菌による発酵で青酸を腸内で無毒化しているのだとか。

産道から生まれる自然出産が出来るのであれば、赤ちゃんにとってはそれがベストであることは、その後のアレルギーなどの病気発症リスクのデータなどからも明確なようです。

そうして産まれてきた子供はその後、母乳で育てられます。

日本にも支部がありますが、ラ・レーチェ・リーグという子供を母乳で育てよう!という母親の団体があり、それに元妻は参加するようになりました。 そこで同じ新生児を持つ母親同士が行う情報交換は、とても参考になったそうです。 また、仲の良い友人との出会いの場にもなっていました。

日本の昔の母子手帳の1歳児検診のページには、『断乳が完了しているか否か』の問いがのっていたそうです。 今は母子手帳から断乳の文字はなくなっているそうですが、授乳をやめるタイミングがそんなにスパッと決められるものとは考えにくいところです。

そういう断乳とは無縁だった息子は、3歳頃までおっぱいを飲んでいました。 いつの間にか、本人が求めなくなって自然に『卒乳』しています。

そんな、コウノトリが運んで来た我が子をキャッチした当番は、その誕生の神秘に立ち合った感動を思い出し、女性がまた産みたくなるような幸せなお産が増えると、少子化の問題も減ってくるだろうなあ、と今更ながら思うのでした。